Die Bedürfnispyramide nach Maslow erklärt die Motivation menschlichen Handelns in fünf Stufen – von Grundbedürfnissen bis zur Selbstverwirklichung. Relevanz, Anwendung und Kritik kompakt dargestellt.

Warum Maslows Bedürfnispyramide bis heute relevant ist

Die Maslowsche Bedürfnispyramide ist eines der bekanntesten Modelle der Psychologie. Seit ihrer Entwicklung in den 1940er-Jahren durch Abraham H. Maslow wird sie genutzt, um menschliche Motivation anhand einer hierarchischen Struktur zu erklären – von physiologischen Grundbedürfnissen bis hin zur Selbstverwirklichung.

Ihr Erfolg liegt in der einfachen, anschaulichen Darstellung: Die Stufen verdeutlichen, dass höherwertige Bedürfnisse erst dann relevant werden, wenn basale Bedürfnisse erfüllt sind. Dieses Konzept findet breite Anwendung – etwa in der Pädagogik, im Marketing oder in der Organisationspsychologie.

Trotz ihrer Popularität ist die Pyramide wissenschaftlich umstritten: Kritikpunkte sind unter anderem kulturelle Einseitigkeit und fehlende empirische Belege. Dennoch bleibt das Modell ein zentraler Referenzpunkt für die Auseinandersetzung mit menschlicher Motivation.

Definition

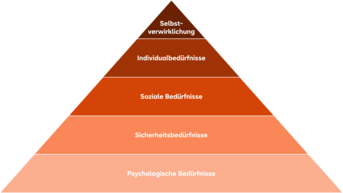

Die Bedürfnispyramide (auch Maslowsche Bedürfnishierarchie) ist ein Modell zur Erklärung menschlicher Motivation. Sie ordnet Bedürfnisse in eine hierarchische Struktur, von Grundbedürfnissen bis zur Selbstverwirklichung. Visuell als Pyramide dargestellt, geht das Modell davon aus, dass höherwertige Bedürfnisse erst dann relevant werden, wenn die darunterliegenden ausreichend erfüllt sind. Die Pyramide basiert auf der Motivationstheorie von Abraham Maslow und wird in Psychologie, Pädagogik und Wirtschaft vielfach angewendet.

Das Modell der Maslowschen Bedürfnispyramide

Maslow unterschied ursprünglich fünf Ebenen menschlicher Bedürfnisse, die er in einer festen Reihenfolge anordnete. Erst wenn eine niedrigere Stufe weitgehend erfüllt ist, wird die nächsthöhere psychologisch wirksam.

- Physiologische Bedürfnisse: Nahrung, Wasser, Schlaf, Atmung und andere grundlegende Körperfunktionen.

- Sicherheitsbedürfnisse: Schutz vor Gefahren, Stabilität, Gesundheit, finanzielle Sicherheit.

- Soziale Bedürfnisse (Zugehörigkeit): Freundschaft, Partnerschaft, Familie, soziale Netzwerke.

- Individualbedürfnisse (Wertschätzung): Anerkennung, Status, Selbstachtung, Erfolg, Respekt durch andere.

- Selbstverwirklichung: Entwicklung des eigenen Potenzials, Kreativität, Sinnfindung, Autonomie.

Diese Hierarchie sollte laut Maslow nicht absolut, sondern tendenziell verstanden werden – in der Realität können sich Stufen überlagern oder parallel existieren.

Menschenbild und Motivationstheorie

Die Bedürfnispyramide ist mehr als ein Erklärungsmodell für Motivation – sie spiegelt auch ein bestimmtes Menschenbild wider. Verankert in der Humanistischen Psychologie, versteht sie den Menschen als aktives, selbstbestimmtes Wesen.

Um Maslows Theorie umfassend zu erfassen, ist es wichtig, ihre psychologischen Grundlagen, das zugrunde liegende Verständnis menschlichen Verhaltens sowie die Abgrenzung zu anderen Motivationstheorien zu berücksichtigen.

Die Bedürfnispyramide steht in enger Verbindung zur Humanistischen Psychologie, die sich in der Mitte des 20. Jahrhunderts als dritte Kraft neben Behaviorismus und Psychoanalyse etablierte. Im Mittelpunkt dieser Strömung steht ein grundsätzlich positives Menschenbild: Der Mensch wird als autonomes, vernunftbegabtes Wesen verstanden, das nicht nur auf Reize reagiert oder von Trieben gesteuert wird, sondern aktiv nach Wachstum, Entwicklung und Sinn strebt.

Maslow geht davon aus, dass jeder Mensch ein natürliches Bedürfnis zur Selbstverwirklichung in sich trägt – sofern die grundlegenden Lebensbedingungen es zulassen. Diese Annahme bildet den Kern seiner Theorie und unterscheidet sich deutlich von den deterministischen Ansätzen der Psychoanalyse oder der Reiz-Reaktions-Logik des Behaviorismus.

Maslows Theorie stellt eine inhaltliche Motivationstheorie dar – sie beschäftigt sich mit der Frage, was Menschen motiviert. Die Bedürfnisse sind hierarchisch geordnet, wobei die unteren Ebenen (physiologische und Sicherheitsbedürfnisse) als sogenannte Defizitbedürfnisse (D-Bedürfnisse) gelten. Ihre Nicht-Erfüllung führt zu einem empfundenen Mangel, der behoben werden soll.

Die oberen Ebenen – insbesondere Selbstverwirklichung und Transzendenz – bezeichnet Maslow als Wachstumsbedürfnisse (B-Bedürfnisse). Diese sind nicht durch Mangel motiviert, sondern durch das Streben nach Entwicklung, Sinn und innerem Potenzial.

Die Theorie basiert auf der Annahme, dass Menschen in Richtung höherer Bedürfnisstufen streben, wenn die darunterliegenden weitgehend erfüllt sind. Maslow betont jedoch selbst, dass diese Hierarchie nicht starr, sondern von individuellen und kulturellen Faktoren beeinflusst ist.

Maslows Ansatz ist nicht die einzige Theorie zur Erklärung menschlicher Motivation. In der wissenschaftlichen Diskussion wird sein Modell regelmäßig mit anderen Konzepten verglichen:

- Herzbergs Zwei-Faktoren-Theorie (1959): Unterscheidet zwischen Hygienefaktoren (Unzufriedenheitsvermeidung) und Motivatoren (Zufriedenheitsförderung) im Arbeitskontext. Fokus liegt auf der Arbeitsmotivation.

- Alderfers ERG-Theorie (1969): Kürzt Maslows Stufen auf drei Kategorien: Existence (Existenz), Relatedness (Beziehung) und Growth (Wachstum). Anders als Maslow erlaubt dieses Modell paralleles Bedürfnisstreben.

- McClellands Theorie der gelernten Bedürfnisse (1961): Konzentriert sich auf drei zentrale Bedürfnisse – Macht, Leistung und Zugehörigkeit – und betont deren kulturelle und individuelle Prägung.

Diese alternativen Modelle hinterfragen entweder die strikte Hierarchie, die universelle Gültigkeit oder das mangelbasierte Denken von Maslows Ansatz. Dennoch bleibt Maslows Modell wegen seiner Verständlichkeit und breiten Anwendbarkeit weiterhin populär.

Ein zentraler Kritikpunkt betrifft die Annahme einer festen Bedürfnisreihenfolge. Zahlreiche empirische Studien zeigen, dass Bedürfnisse nicht zwingend linear erfüllt werden: In Krisensituationen oder unter bestimmten kulturellen Bedingungen können z. B. Zugehörigkeit oder Selbstverwirklichung auch dann relevant sein, wenn Grundbedürfnisse nicht vollständig gedeckt sind.

Zudem wird das Modell häufig als zu individualistisch und westlich geprägt kritisiert. In kollektivistischen Kulturen etwa können soziale Zugehörigkeit und familiäre Pflichten über physiologische Sicherheit gestellt werden. Solche Beobachtungen legen nahe, dass Motivation nicht universell strukturiert ist, sondern kulturell, sozial und situativ variiert.

Die Bedürfnispyramide in Wissenschaft und Praxis

Obwohl die Bedürfnispyramide in der Psychologie entwickelt wurde, hat sie sich weit über diese Disziplin hinaus etabliert. Ihr anschauliches Stufenmodell macht sie besonders zugänglich für den praxisnahen Einsatz in Bildung, Wirtschaft, Sozialwesen und Gesundheitsversorgung.

Das Modell dient dabei oft als Orientierungshilfe, um menschliches Verhalten besser zu verstehen und zielgerichtete Maßnahmen zu entwickeln – etwa im Unterricht, im Personalmanagement oder in der sozialen Arbeit. Im Folgenden werden vier zentrale Bereiche vorgestellt, in denen Maslows Theorie konkret zur Anwendung kommt.

In der Bildungstheorie spielt die Bedürfnispyramide eine wichtige Rolle beim Verständnis von Lernmotivation. Laut Maslow können Kinder und Jugendliche ihr Potenzial nur entfalten, wenn grundlegende Bedürfnisse – etwa nach Sicherheit oder sozialer Zugehörigkeit – erfüllt sind.

Beispiel: In einer Schule mit hohem Gewaltpotenzial können Schüler*innen kaum Lernfortschritte erzielen, solange ihr Sicherheitsbedürfnis nicht gedeckt ist. Maßnahmen wie Gewaltprävention, feste Bezugspersonen und emotionale Stabilität gelten daher als Voraussetzung für nachhaltigen Lernerfolg.

Im betrieblichen Kontext hilft das Modell, Mitarbeitermotivation und -bindung besser zu verstehen. Unternehmen nutzen es, um Anreizsysteme zu gestalten, Arbeitsumfelder zu verbessern oder Führungskonzepte zu entwickeln.

Beispiel: Ein Unternehmen fördert die Selbstverwirklichung seiner Mitarbeiter*innen durch individuelle Entwicklungsmöglichkeiten, flache Hierarchien und kreative Freiräume. Zugleich werden Defizitbedürfnisse wie Sicherheit durch stabile Verträge und Gesundheitsschutzprogramme berücksichtigt.

Auch im Marketing findet das Modell Anwendung, etwa zur Zielgruppenansprache oder Produktpositionierung. Werbung adressiert häufig gezielt bestimmte Bedürfnisstufen – von Grundbedürfnissen bis zur Selbstverwirklichung.

Beispiel: Eine Outdoor-Marke betont in ihrer Kampagne Abenteuerlust, Freiheit und Authentizität. Damit spricht sie vor allem die oberen Ebenen der Pyramide – Individualbedürfnisse und Selbstverwirklichung – an und positioniert das Produkt als Ausdruck eines Lebensstils.

In sozialen und medizinischen Berufen dient das Modell zur Bedarfserhebung und zur Strukturierung von Unterstützungsmaßnahmen – insbesondere bei vulnerablen Gruppen.

Beispiel: In einer Einrichtung für wohnungslose Menschen hilft das Modell, zunächst existenzielle Bedürfnisse (Unterkunft, Nahrung) zu sichern, bevor weiterführende Unterstützungsangebote wie Beratung, Selbsthilfegruppen oder Weiterbildung effektiv greifen können.

Interkulturelle und soziale Kritik an der Bedürfnispyramide

Trotz ihrer weiten Verbreitung ist die Bedürfnispyramide nach Maslow nicht unumstritten. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hinterfragen sowohl die methodischen Grundlagen als auch die universelle Gültigkeit des Modells.

Zentrale Kritikpunkte betreffen die kulturelle Einseitigkeit, die Vereinfachung komplexer Motivationslagen und die mangelnde empirische Absicherung der hierarchischen Struktur. Besonders in einem globalisierten und diversen gesellschaftlichen Kontext wird deutlich, dass Maslows Modell nicht auf alle Lebensrealitäten gleichermaßen anwendbar ist.

Ein häufiger Vorwurf lautet, dass Maslows Theorie ein individualistisches Menschenbild widerspiegelt, wie es vor allem in westlichen Kulturen verbreitet ist. In kollektivistischen Gesellschaften – etwa in Teilen Asiens, Afrikas oder Lateinamerikas – stehen nicht primär Selbstverwirklichung oder Individualbedürfnisse im Zentrum, sondern soziale Verpflichtungen, Gemeinwohl und familiäre Bindungen.

Forschungen des Kulturwissenschaftlers Geert Hofstede zeigen, dass kulturelle Wertorientierungen die Gewichtung von Bedürfnissen deutlich beeinflussen können. Damit stellt sich die Frage, ob Maslows Pyramide universell gültig ist – oder vielmehr die Sichtweise einer westlichen Mittelschicht abbildet.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Ausblendung gesellschaftlicher Machtverhältnisse und sozialer Ungleichheiten. Maslows Modell geht davon aus, dass Menschen sich entlang einer festgelegten Bedürfnisordnung entwickeln können – vorausgesetzt, die unteren Ebenen sind erfüllt.

In realen Gesellschaften jedoch verhindern oft strukturelle Barrieren (z. B. Armut, Diskriminierung, politische Repression), dass Menschen überhaupt Zugang zu elementaren Ressourcen erhalten. Die Theorie vernachlässigt damit soziale Kontexte, in denen bestimmte Gruppen dauerhaft auf den unteren Stufen der Pyramide „festgehalten“ werden.

Empirische Studien zeigen, dass sich Bedürfnisse nicht immer hierarchisch entfalten, sondern stark von Lebensumständen, Persönlichkeitsmerkmalen und kulturellen Werten abhängen. Menschen können auch dann nach Sinn oder Zugehörigkeit streben, wenn existenzielle Bedürfnisse nicht vollständig gedeckt sind – etwa in Extremsituationen wie Krieg, Flucht oder Krankheit.

Diese Kritik hat zur Entwicklung alternativer Modelle geführt, die mehrdimensionale oder zirkuläre Bedürfnisstrukturen vorschlagen (z. B. die ERG-Theorie von Alderfer oder neuere Ansätze in der Bedürfnisorientierten Sozialen Arbeit).

Auch aus ethischer Sicht wird Maslows Modell diskutiert. Kritiker*innen bemängeln, dass das Modell implizite Werturteile enthält: Selbstverwirklichung erscheint als höchste Form menschlicher Entwicklung – was jedoch nicht für alle Lebensentwürfe gilt. In religiösen, spirituellen oder gemeinschaftsorientierten Weltbildern können andere Werte im Zentrum stehen.

Zudem wird die implizite Teleologie – also die Annahme, dass menschliches Leben auf ein höheres Ziel hin ausgerichtet sei – als fragwürdig betrachtet, insbesondere aus postmodernen oder existenzialistischen Perspektiven.

Darstellungsformen und Visualisierung des Modells

Ein wesentlicher Grund für die Popularität von Maslows Theorie liegt in ihrer grafischen Darstellung als Pyramide. Die Form ist einfach, intuitiv verständlich und vermittelt die zugrundeliegende Idee einer aufbauenden Bedürfnisstruktur. Doch gerade diese Visualisierung führt häufig zu Verkürzungen und Missverständnissen, die in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung kritisch betrachtet werden müssen.

Die typische Darstellung zeigt fünf (gelegentlich sechs) horizontal geschichtete Ebenen, die aufeinander aufbauen. Unten stehen die physiologischen Bedürfnisse, ganz oben die Selbstverwirklichung. Diese Form legt nahe, dass ein Fortschreiten nur dann möglich ist, wenn die jeweils darunterliegenden Bedürfnisse vollständig erfüllt sind – was Maslow selbst so nie behauptet hat.

Er sprach vielmehr von Tendenzen und Wahrscheinlichkeiten, nicht von festen Voraussetzungen. In vielen Kontexten wird diese Differenzierung jedoch übersehen, was dazu führt, dass die Pyramide oft zu rigide interpretiert wird.

Trotz wissenschaftlicher Kritik hat sich die Pyramidenform in Lehrmaterialien, Fortbildungen, Marketingstrategien und Managementliteratur durchgesetzt. Ihre Stärke liegt in der Reduktion komplexer Zusammenhänge auf ein einfaches visuelles Prinzip – was sie gerade im pädagogischen und wirtschaftlichen Alltag so beliebt macht.

Beispiel: In Schulungen zur Mitarbeiterführung wird die Pyramide genutzt, um Führungskräften zu vermitteln, dass nicht-materielle Anreize (z. B. Anerkennung, Entwicklungsmöglichkeiten) erst greifen, wenn grundlegende Bedingungen (z. B. Arbeitsplatzsicherheit) erfüllt sind.

In der Fachliteratur wurden verschiedene Visualisierungsformen vorgeschlagen, um die Dynamik und Komplexität menschlicher Bedürfnisse besser abzubilden:

- Kreis- oder Netzmodelle: Diese Darstellungen zeigen Bedürfnisse nicht in einer Rangordnung, sondern als gleichwertige, interagierende Elemente, die sich gegenseitig beeinflussen.

- Spiralmodelle: Sie gehen davon aus, dass Menschen Bedürfnisse wiederholt durchlaufen und sich in Entwicklungszyklen bewegen – etwa in Übergangsphasen des Lebens (z. B. Berufseinstieg, Elternschaft, Ruhestand).

- Matrixmodelle: Diese verbinden Bedürfnisstufen mit Kontextfaktoren wie Kultur, Alter, sozialem Status oder Lebensphase, um eine differenziertere Analyse zu ermöglichen.

Diese Alternativen tragen dem Umstand Rechnung, dass menschliche Bedürfnisse nicht linear verlaufen, sondern situativ, dynamisch und kulturell geprägt sind.

Mit dem Aufkommen digitaler Lernformate entstanden auch neue Wege der Darstellung. Interaktive Diagramme, Webtools oder Apps erlauben es, Bedürfnisse situativ zu gewichten, miteinander zu verknüpfen oder visuell neu anzuordnen.

Diese Ansätze tragen dazu bei, das Modell differenzierter zu nutzen – etwa im Coaching, in der Selbstreflexion oder in der pädagogischen Diagnostik. Sie helfen, die statische Logik der Pyramide aufzubrechen und in flexiblere Konzepte zu überführen.

FAQs zur Bedürfnispyramide

Die Bedürfnispyramide ist ein Modell der Motivationstheorie, das menschliche Bedürfnisse in fünf hierarchische Stufen einteilt – von physiologischen Grundbedürfnissen bis zur Selbstverwirklichung. Es wurde 1943 von Abraham Maslow entwickelt.

Maslow ordnet die Bedürfnisse wie folgt: 1) Physiologische Bedürfnisse, 2) Sicherheitsbedürfnisse, 3) Soziale Bedürfnisse, 4) Individualbedürfnisse, 5) Selbstverwirklichung. Später ergänzte er eine sechste Stufe: Transzendenz.

Nein. Maslow selbst betonte, dass die Reihenfolge nicht absolut ist. Höhere Bedürfnisse können auch dann auftreten, wenn untere nur teilweise erfüllt sind. Die Hierarchie beschreibt eher Tendenzen als Regeln.

Nur teilweise. Studien zeigen, dass die genannten Bedürfnisse existieren, aber nicht immer in der postulierten Reihenfolge auftreten. Die Hierarchie ist wissenschaftlich umstritten, das Modell bleibt jedoch praxisrelevant.

Im Gegensatz zu Modellen wie der Zwei-Faktoren-Theorie (Herzberg) oder der ERG-Theorie (Alderfer) betont Maslow die Stufung von Bedürfnissen. Andere Ansätze arbeiten mit parallelen oder situationsabhängigen Bedürfniskategorien.

Nein, nicht uneingeschränkt. Kritiker betonen, dass das Modell stark westlich-individualistisch geprägt ist. In kollektivistischen Kulturen können soziale oder spirituelle Bedürfnisse Vorrang vor individuellen Zielen haben.

In der Pädagogik dient es zur Analyse von Lernvoraussetzungen. Nur wenn Grundbedürfnisse wie Sicherheit, Nahrung oder soziale Zugehörigkeit erfüllt sind, können Schüler*innen ihr Potenzial entfalten und effektiv lernen.

Sie bildet die höchste Ebene der ursprünglichen Pyramide. Selbstverwirklichung bedeutet, das eigene Potenzial zu entfalten, kreativ zu sein und ein sinnerfülltes Leben zu führen – abhängig von den individuellen Werten und Zielen.

Transzendenz bezeichnet die Überschreitung des eigenen Selbst – etwa durch Spiritualität, Altruismus oder das Streben nach einem höheren Sinn. Maslow ergänzte diese Stufe später als mögliche Erweiterung seiner Hierarchie.

Die Pyramidenform suggeriert eine strikte Abfolge und exklusive Abhängigkeit der Stufen – was Maslow nicht beabsichtigte. Sie dient der Veranschaulichung, wird jedoch in der Praxis oft zu wörtlich interpretiert.

Zentrale Erkenntnisse der Bedürfnispyramide

Die Maslowsche Bedürfnispyramide ist eines der bekanntesten Modelle zur Erklärung menschlicher Motivation. Ihr Erfolg liegt in der einfachen, visuell überzeugenden Struktur, die komplexe psychologische Zusammenhänge auf verständliche Weise abbildet. Von den physiologischen Grundbedürfnissen bis zur Selbstverwirklichung stellt sie eine Entwicklungslogik vor, die in vielen Anwendungsfeldern genutzt wird – von der Pädagogik über die Organisationsentwicklung bis hin zur Sozialarbeit.

Trotz ihrer weiten Verbreitung ist die Bedürfnispyramide keine empirisch abgesicherte Theorie, sondern ein theoretisches Modell mit heuristischem Charakter. Ihre Hierarchisierung von Bedürfnissen ist nicht universell gültig, sondern unterliegt kulturellen, sozialen und individuellen Einflüssen. Auch die Darstellung als Pyramide führt häufig zu vereinfachenden Interpretationen, die Maslows ursprünglicher Intention nicht immer gerecht werden.

Die wissenschaftliche Diskussion hat mittlerweile differenziertere Modelle hervorgebracht – etwa die ERG-Theorie, die Selbstbestimmungstheorie oder kulturvergleichende Ansätze –, die stärker auf Kontextsensibilität und empirische Überprüfbarkeit setzen. Dennoch bleibt Maslows Modell in vielen Bereichen ein praktisches Orientierungsinstrument, insbesondere für die Reflexion von Bedürfnislagen und Handlungsmotiven.

Im wissenschaftlichen Diskurs sollte das Modell daher nicht als endgültige Erklärung, sondern als Einstieg in die differenzierte Auseinandersetzung mit menschlicher Motivation verstanden werden. Es lädt dazu ein, über das hinauszudenken, was vordergründig motiviert – und das Menschliche in seiner Komplexität zu würdigen.

Die Maslowsche Bedürfnispyramide hat weitreichende Bedeutung in Theorie und Praxis. Wer sich vertieft mit dem Modell, seiner Kritik oder Weiterentwicklungen befassen möchte, findet in den folgenden Fachquellen fundierte Ansätze aus Psychologie, Sozialwissenschaft und interdisziplinärer Forschung.

- “The Farther Reaches of Human Nature” von Maslow, A. H. (1971): Spätere Erweiterung der Bedürfnispyramide mit Fokus auf Transzendenz und menschliches Wachstum.

- “Renovating the pyramid of needs: Contemporary extensions built upon ancient foundations.” von Kenrick, D. T., Griskevicius, V., Neuberg, S. L., & Schaller, M. (2010): Ein evolutionär-psychologischer Versuch, Maslows Modell zu aktualisieren.

- “Maslow reconsidered: A review of research on the need hierarchy theory.”von Wahba, M. A. & Bridwell, L. G. (1976): Klassische empiriekritische Auseinandersetzung mit Maslows Theorie.

- Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs): Fachinformationen, Forschungsschwerpunkte und Publikationen im Bereich Psychologie im deutschsprachigen Raum.